男性にも「産休制度」、SDGs視点なら社員が“ひと皮むける”能力開発戦略に!

産後パパ育休制度が、2022年10月スタート

2021年6月に成立した改正・育児介護休業法で創設される新たな仕組み「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」が、2022年10月から施行されます。母親にとって心身の回復が必要な時期に、父親もそろって育児をサポートできるよう、育児休業をより柔軟に取得しやすくするのがねらいとされています。

制度の概要

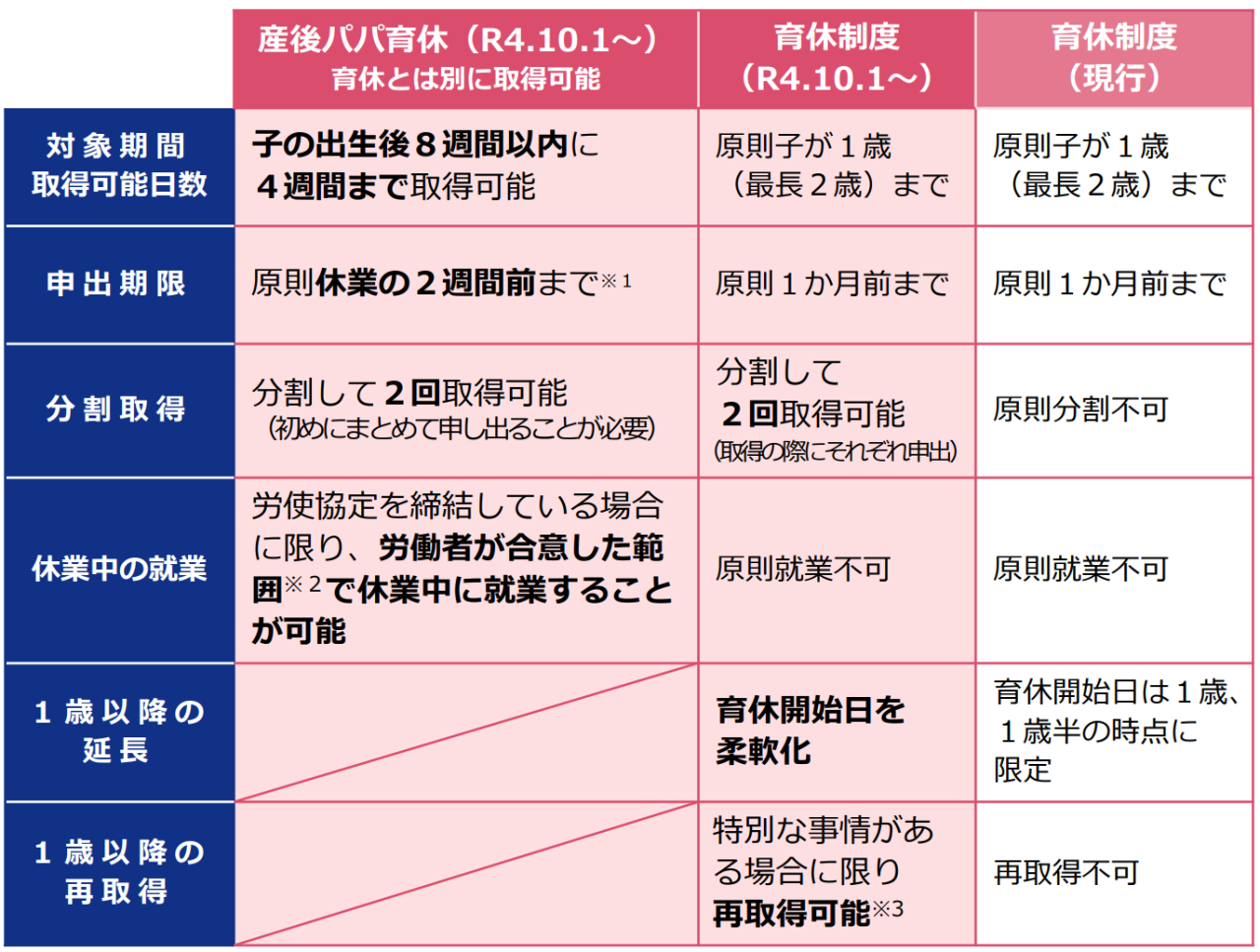

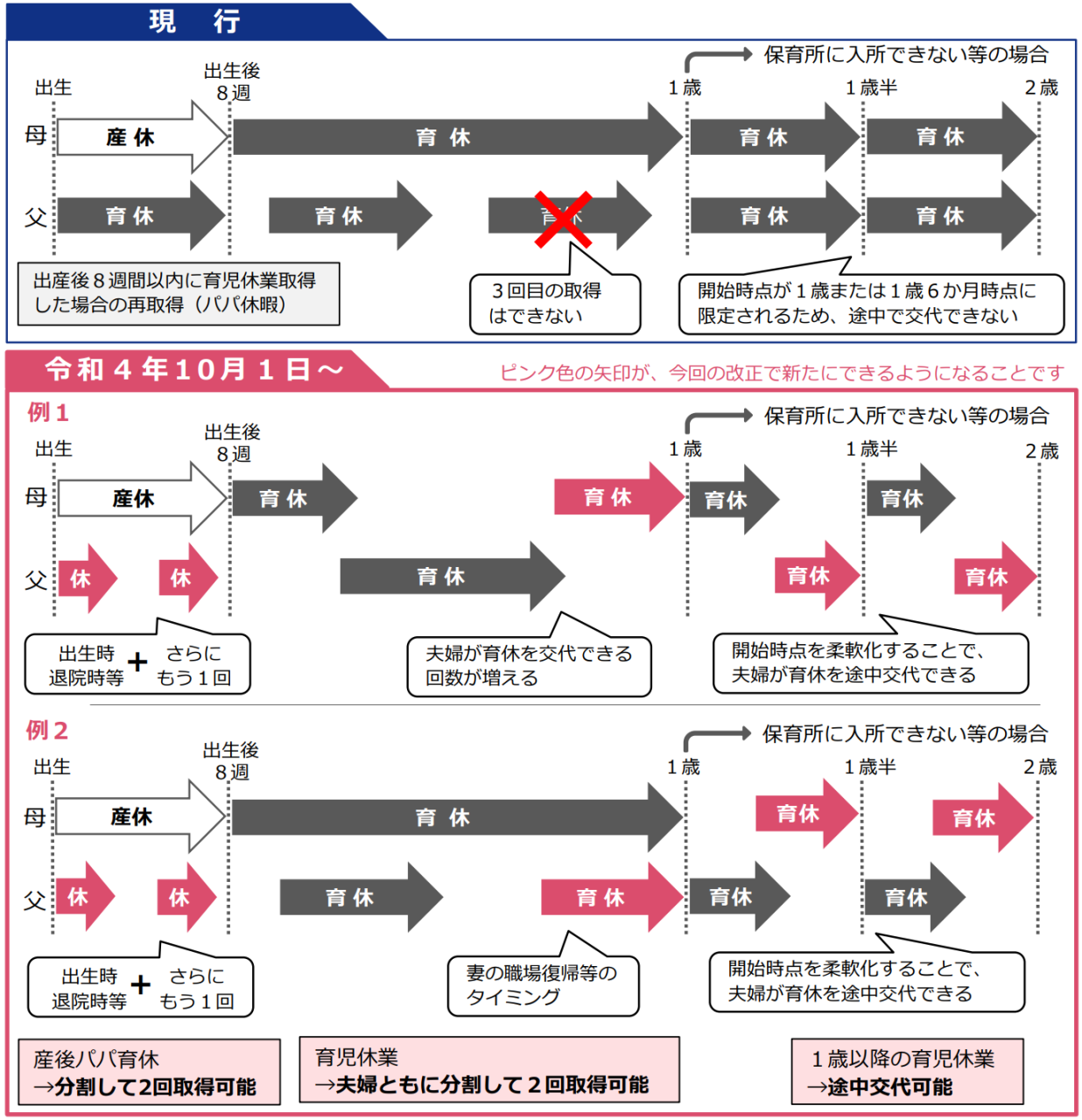

産後パパ育休の対象となる期間は、子どもの生後8週間以内(母親の産後休業期間)で、最大4週間まで取得することができるとされ、従来の育休とは別途取得することが可能となっています。

法改正のポイントは3つ

- 分割して取得できる

男性は産後パパ育休で2回、従来の育休で2回、最大4回まで分割して取得することができます。出産時に取得した後、いったん職場復帰し、また母親の退院後に再取得するケースなどが想定されています。

- 夫婦で途中交替できる

分割取得は2022年10月から従来版の育休でも可能となり、従来は限定されていた休業開始日の柔軟化とも併せて、夫婦が同時に取得するだけでなく、一人ずつ途中交替して取得することもできます。

- 休業中にも一時的に出勤できる

従来の育休では休業中の就業は原則不可ですが、産後パパ育休については、労使協定の締結があれば、休業期間における所定労働日数及び所定労働時間の半分までの範囲を条件に、就業日を設けることができます。

背景に、男性の育休取得率の低さ

少子高齢化に伴う人口減少下において、出産・育児による女性の離職は約5割(2010~2014年)に上るとされています(国立社会保障・人口問題研究所 「第15回出生動向基本調査(夫婦調査)」)。

これを防ぐためには、男女ともに仕事と育児を両立できる環境整備が必要ですが、男性の育休取得率は、過去最高となった2020年度で12.65%(令和2年度雇用均等基本調査)と、国際比較でも低水準となっています。

実は制度上すでに世界最長の日本

一方、ユニセフが2019年に発表した先進国31カ国対象の「先進国における家族にやさしい政策ランキング」では、男性に6ヶ月 以上(全額支給換算)の有給の育休期間がある唯一の国として、実は日本の名前が挙げられています。

加えて、今回の産後パパ育休の創設で、さらに男性の育休可能期間が長くなることになります。しかし、取得率を向上させるためには、制度が設けられているのに実際は取得していない理由を改善することが必要です。

厚生労働省委託事業 「令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」(株式会社日本能率協会総合研究所)によると、男性が育休を取得しなかった理由の上位は、次のとおりでした。

- 収入を減らしたくなかったから

- 職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、又は会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから

- 自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから

- 会社で育児休業制度が整備されていなかったから

育休は、会社に制度規程があるなしに関わらず法律上適用されますので、4位の「育児休業制度が整備されていなかったから」ということは、すなわちその会社には男性育休の前例がなかったという意味になるでしょう。

いずれにしろ、1位の収入減対策はさらなる制度改正を期待するところですが、2~4位の理由については、職場の体制や環境、雰囲気といった理由であり、経営者の考え方ひとつで変えられるものであることは、注目が必要です。

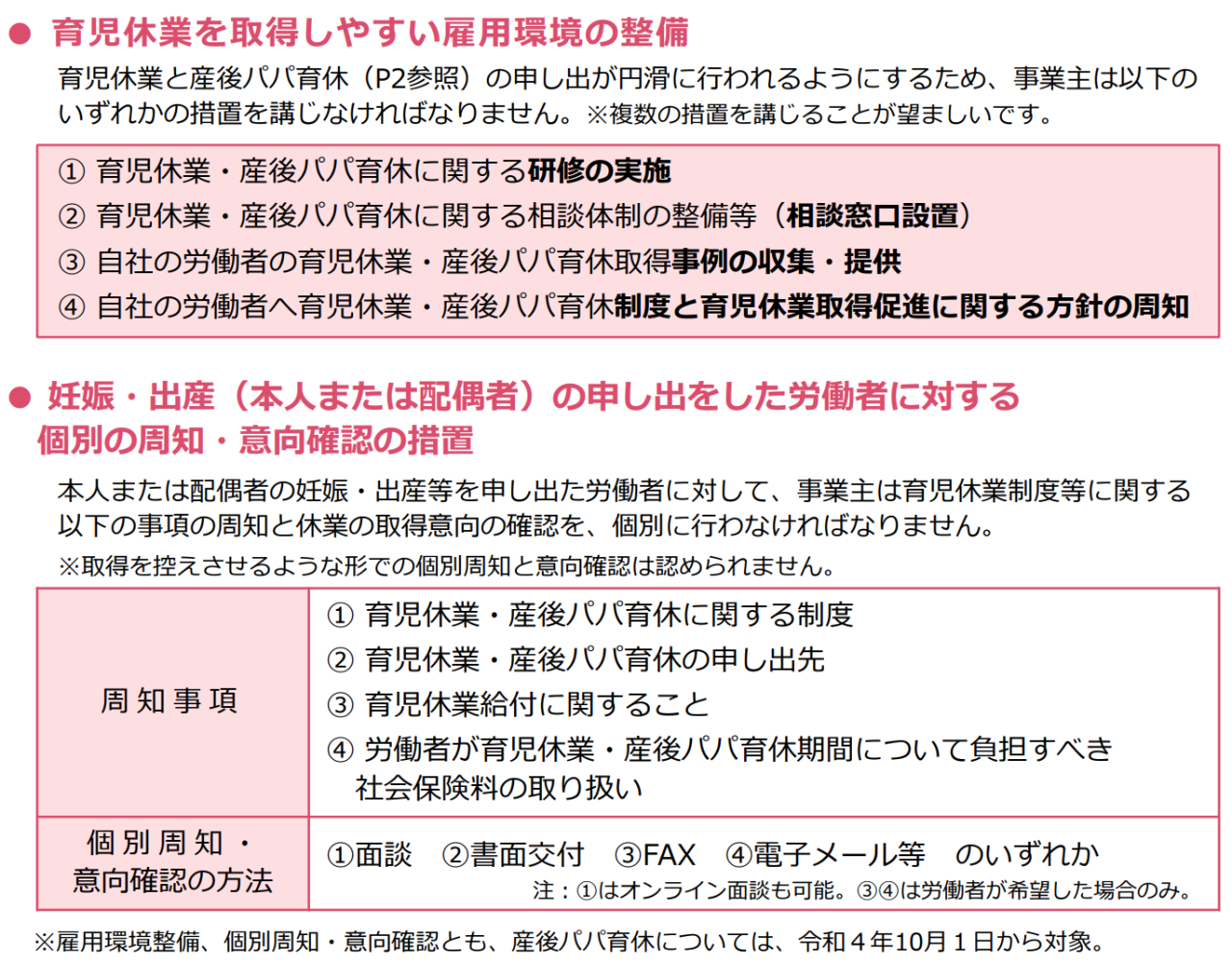

取得しやすい環境づくりも義務化(2022年4月施行)

このため、今回の法改正では、男性も育休を取得しやすい環境整備や情報提供の充実を企業に求める内容も含まれています。産後パパ育休の創設に先立って、2022年4月から義務化されます。

コロナ禍の中小企業には負担感も?

男性にまで「産休」を与える環境づくりが求められる今回の法改正について、いったい、企業側はどう受け止めればよいのでしょう?

コンプライアンス(法令遵守)が重要であることは言うまでもありません。一方で、コロナ禍で事業環境が傷ついた中小企業経営者からは、負担感を嘆く声も聞かれるようです。

そこで、「法律で決まったから仕方がない」と受け身にとらえるのではなく、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の視点で思考をシフトしてみると、どう解釈できるでしょうか?

「育休という名の異業種体験で、ひと皮むけて帰ってこい!」

実際に、あるIT企業でこれから育休を取得予定の男性社員が、上司から掛けられたというこの言葉がとても印象的です。

不確実性の時代となったいま、目まぐるしい変化とスピードに対応し、事業の持続可能性を維持していくには、従業員一人ひとりが多様な視点からものごとをとらえ、自ら考え実行できる自律的組織へと変革していくことが不可欠です。

過去の経験値が何年も通用した時代とは異なり、「会社が言うことだけ黙ってやっていればいい」という経営姿勢で、従業員に定年まで不安のない終身雇用を保証できた事業環境では今やありません。

最近広がる副業解禁や異業種出向などの動向も、コロナ禍における臨時的措置にとどまらず、従業員の能力を再開発するための「リスキリング」の仕組みという文脈でとらえることができます。

なぜ男性育休が必要なのか? 社長の理念が共感と変化を生む

ますます加速する少子高齢化時代にあって、育児とは、誰もが認める価値ある仕事(ディーセントワーク※)の一つにほかなりません。休業=休みという字面とは裏腹なほど、そんなに楽なものではないことは経験者ならご承知のとおりでしょう。

(※ディーセントワークとは、1999年に国際労働機関(ILO)が提唱した「権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会的保護が供与される生産的な仕事」という考え方。)

まさに、これまで経験したことのない異業種のOJT(On-the-Job Training)的な体験だと考えれば、ありきたりの研修に出す※よりも余程、人生に数度あるかないかという貴重で、しかも感動的な能力開発のチャンスといえます。

(※育児休業中に、業務の一環として会社の指揮命令に基づく教育研修を行うことはできません。)

しかも、費用は実質ゼロ(代替要員等のコストは別として、企業側は原則無給で従業員側には育児休業給付金あり、社会保険料は両方全額免除)ですから、この機会を活かさない手はありません。

SDGs発想で、男性育休を能力開発戦略にシフトしよう!

「だから、わが社は能力開発戦略として男性育休を推進しているのです」という社長の理念(Why)があれば、従業員もそれに共感し、育休経験を通じて「社長の思いに応える何か(HowやWhat)を必ずつかみ取って職場に帰ろう」という目的意識が明確になるはずです。

しかも、それが社会貢献につながるとなれば、育休を共に経験する女性やその家族はもちろん、就活生や取引先など社外からも共感が集まり、企業イメージへの良い影響も期待できます。育休取得率の高い企業が積極的に情報公開しているのも、こうしたブランド戦略としての効果が高いことを表しているといえます。

法律を守るためだけに渋々やっている社長であれば、従業員も「会社に迷惑をかけている」「無駄なことでキャリアを損ねている」と、ネガティブな反応しかもたらさないことでしょう。SDGsで男性育休を戦略化している企業との差はいかばかりでしょうか。

さて、どちらを選ぶのか? 社長、あなた次第です。

【SDGsへの貢献性】

〈ターゲットNo.5−4〉

お金が支払われない、家庭内の子育て、介護や家事などは、お金が支払われる仕事と同じくらい大切な「仕事」であるということを、それを支える公共のサービスや制度、家庭内の役割分担などを通じて認めるようにする。

〈ターゲットNo.4-4〉

2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。

〈ターゲットNo.8-5〉

2030年までに、若い人たちや障害がある人たち、男性も女性も、働きがいのある人間らしい仕事をできるようにする。そして、同じ仕事に対しては、同じだけの給料が支払われるようにする。

.png)